3 月 5 日,所有的鱼公众号向各位推送了一份问卷,征集读者在疫情当中被征集个人信息的情况。我们的目的是:“征集个人经历,聚焦于疫情期间个人与信息收集系统相遇的时刻。希望通过个人体验的拼凑能在一定程度上还原它的样貌,总结出一些规律,增进些许对它运作方式的理解。”

如果让我来作答的话,我的答案是这样的:

年后我需要去北京工作。疫情期间,抵京是否需要隔离的政策出现了数次反复,先是说不用,后来又需要了。上高铁之前,我反复地和人事确认,自己到底要怎么做。最后的结论是,我需要在一个叫做京心相助的程序上,填写自己的姓名、身份证号、抵京时间、以及来北京的目的。

下了高铁,室友领着我到小区门口。工作人员给了我一张纸质的告知书。他看了身份证,但告知书上他只填写了我的姓名、住址、以及电话。

隔离的十四天时间里,我每天在京心相助上登记自己的体温,除了当中有一天,因为我忘了。我焦虑了一阵,担心忘记打卡会不会需要重新计算隔离期。不过,也没有其他办法了。对了,我还在隔离的第二天,接到了一个来自社区的电话。电话那头没问什么问题,就说自己在后台看到了我的信息。我猜,她说的大概是京心相助与社区联通的后台。

隔离期满,室友带着我去社区办理出入证。工作人员检查了告知书,以及租房合同,登记了高铁班次和身份证号。我以为还会有一个和计算机后台进一步比对的过程,但似乎没有。总之,他们很快给我手写了出入证。隔离期就这样结束了。这之后又过去了半个月,我再也没有碰到过要登记个人信息的人。

截至 3 月 14 日下午五点,我们一共收到 294 份问卷。阅读了其中的叙述,我发现许多人与我一样有着复杂的、混乱的、模糊的个人信息收集的经历。在详细分析了全部的问卷结果之后,你即将看到的这份报告就是我们回应一开始提出的那个问题的尝试。

最终的报告会以两个部分呈现:第一部分是问卷的结果分析,搜集到了进 300 个案例之后,我们得以对疫情期间的信息搜集有一个超出个体范围,但或许仍然无法代表全貌的认识。我们相信这整个系统当中存在诸多矛盾和吊诡的地方,而这些或许与中国官僚体制的运行模式有关。

第二部分来自于我们与受访者之间的访谈。他们被整理成口述的模式,试图更进一步地反应人们在面对信息搜集时的心理活动,以及会采取的应对措施。换而言之,第一部分是对于系统的整体性描绘,第二部分则是人的反应与反思。

在可见的未来内,信息搜集将会进一步地沁入到每一个人的微观生活当中。从小区门口的人脸识别,到家中安装的智能台灯,从浏览器获取的访问记录,到各地政府一网通办的系统,人们的身体随时随地都会被编码成信息,然后录入到他们尚没有意识到其存在的系统当中。既然它已经如此频密地发生,那么人们一定需要更多地去感知、去理解、去谈论、去反思这样的过程。

我们的报告或许无法提供任何确定性的结论,而我们的希望则是这个报告能够成为整个社会关于信息收集这个话题的大讨论中的一部分。

致密而疏漏

“城壁每次都以为干完这票就完了,没想到从突击战变成了持久战。”

2 月 19 日,《人物》杂志发表了一篇支付宝健康码是如何诞生的报道。城壁是支付宝的技术人员,在阿里工龄十五年,负责健康码的开发工作。突击战说的是,地方政府为了尽快上线健康码,通常都会把开发周期压缩到很短,“立刻、马上,全省都上”。而越来越多的地方政府找上门来,无数个突击战叠加成为了持久战。

“自从浙江推广健康码后,越来越多省市找上门来。情人节晚上,大家正在紧张测试浙江省健康码,突然收到第二天上线四川版健康码的通知,同时还要开发全国版健康码系统……”包括健康码在内,疫情期间的信息搜集工作是一个紧急情况下的工作。在意识到信息搜集可以帮助监控每一个人真实的健康状况之后,它被要求快速地铺开,并且渗入到大街小巷。因为新冠病毒可以在任何人与人接触的空间传播,信息搜集的工作也很快被布置到了任何一个可能的公共空间。

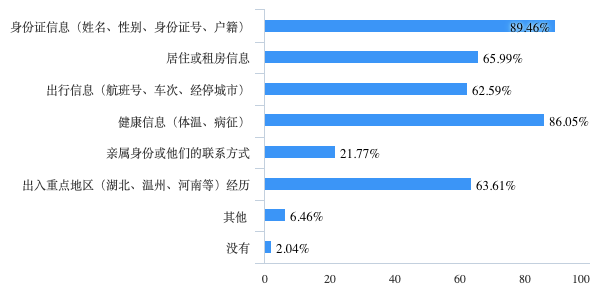

问卷中的第一题,疫情期间都在什么情况下被登记过个人信息,有四分之三的参与者都有被居委会等社区基层人员登记的经历,而自行在家登记的比例也超过一半。不过真正令人吃惊的是,有许多平时根本不会意识到的地方,也需要进行信息登记。

- 去食其家堂食登记体温,留了电话号码

- 在干洗店被要求登记

- 去楼下便利店买东西,每次都要扫码,还要填体温,住址电话

其中一位参与者详细回顾了自己在蛋糕店的经历:

- 当时绝大部分商店都关门了。某一天出门采购物资,看到一家很喜欢的连锁蛋糕店居然亮了灯。于是就问他们是否在营业,回答说是。于是想买一些点心,营业员拿出了表格要我填写,我看到上面要登记姓名、身份证、电话,感到非常不自在,尤其要登记身份证这点,就很抱歉地跟她说句不好意思,不买了。她也有点抱歉,说也可以在网上下单。不过我最后还是没买。

快餐店、干洗店、便利店、蛋糕店都是人们日常生活所需,也大多都处在人们的步行半径范围之内。当这些店家都要求人们登记各类个人信息,足见官方所要求的对于个人的掌控其实已经渗透到了相当具体且微观的层面之上。然而,渗透深入并不意味着有效。事实上,所有采集的信息会被如何使用仍然是一个黑箱。这位因为需要登记身份证而宣布不购买蛋糕的参与者在回答“是否被告知使用用途”时,回答了“否”。而从整体上来看,未被告知搜集的信息的具体用途的参与者占到了总量的六成以上。

由于问卷形式所限,我们暂时无法得知这些店家搜集到的个人信息会以何种方式被利用。会有疾控中心在做流行病学调查的时候调用这些数据吗?店家是否需要将当日收集到的数据以某种形式汇总呈递到有关部门吗?店家会如何看管他们所收集到的这些数据?这些问题我们还无法回答,也需要更进一步的调研才能找到解答。

与此同时,在个人信息通过如此微观的层面被大规模采集的同时,也并非所有的机构都非常严格、认真地对待采集个人信息这件事情。一位参与者这样写道:

- 农贸市场要扫码进入,我周五回家才知道妈妈一直只扫码没登入,等于没登记;做建筑工程租住附近村镇的房子要办理出入证,我一直借用同事的进出门晃一下就行。

另一位参与者的体验则是这样的:

- 在高铁上登记的纸质信息,从北京南出站的时候不知道交给谁,出站口旁边有一个套着黑色塑料袋的大垃圾桶,周围站了好几个工作人员,但是没有人收信息表。我看垃圾桶里有几张表,就把我的也扔进去了。就也不知道桶是专门收集信息表的,还是真的只是个垃圾桶。

这两位参与者所描述的事实说明,即使搜集个人信息的大网看似已经深入到便利店、蛋糕店这样的层级,当中也有诸多漏洞存在。它似乎符合人们对于中国官僚机构的刻板印象——上级给出的政策都是好的,但在基层执行过程中就会出现差错和疏漏。

要注意到的是,这种分析或许符合表面上呈现出来的事实,但它背后也可能有更深层次的结构性问题。所有的鱼此前曾刊发疫情中的武汉社区相关报道。其中写道,当武汉市政府发出应收尽收的命令之后,居委会等基层行政机构承受了巨大的压力。然而,居委会人手不足,无法全面排查辖区内的每一户住户。居委会也不提供交通工具,因此无法承担转运病人的功能。最严重问题还是,当医院床位被占满,病人想要入院也会被拒收。

在这个意义上,我们就能理解为什么看似极其深入的个人信息搜集网络显得漏洞百出的原因。个人信息搜集始终还是依赖基层真正的执行者,而当基层执行者缺乏相应的资源或者意愿的时候,他们就倾向于不去搜集相关信息。目前尚不能得知这种疏于执行的情况有多普遍,但从整个疫情期间的报道来看,它并不会少见。

便捷而冗余

疫情中,各级政府大力推广健康码的其中一个重要原因是希望能够简化对个人的筛查程序。输入相关个人信息之后,根据相关算法生成一个健康码。红色代表高风险,需要 14 天的居家隔离。黄色则代表风险程度中等,要进行 7 天以内的管理。绿色则代表无风险,可以出门。这样的描述看似简单、快捷。但问卷调查的结果却呈现出了不同的样貌。

首先,登记的个人信息在不同的系统中似乎并不通用。一位参与者写道:

- 有一次回去在小区门口被一个穿警服的工作人员拦下,要求扫二维码进入一个系统登记个人信息,并且要拍照上传,填完后生成了一个二维码,被告知下次出示二维码即可,不用再出示纸质通行证,几个小时以后第二次进小区,原来疑似警察的人不见了,换了一个工作人员,同样要求扫二维码登记,我说刚才已经扫过了,结果这个工作人员告诉我,刚才是辖区派出所的,和我们不是一个系统,现在我值班,我们要求登记在社区的系统里……无奈又填了一遍……后来听说二维码也不能代替纸质通行证……

另一位参与者则表示:

- 和妈妈一月二十八号从日本旅游回来,在机场填了表格。结果三月初妈妈收到了区防疫局还是哪里的电话,竟然要给她做核酸检测……更有意思的是,在得知我妈的工作单位属于我们市的另一个县级单位,本来各种给我妈打电话的派出所、街道办事处等等单位告诉我妈,她现在不属于他们的管辖范围了……我妈心惊胆战了一天在单位等他们去做核酸检测最后被“遗忘”了……

还有一位参与者则说:

- 广东省,“健康码”太多了 ,填写了“穗康”,“平安白云”,“鹤山健康码”,其他还有,但是忘记叫什么名字了,都快忘记填了几个了。

理论上,健康码这样的行政手段要真正达到便捷、高效、简化行政程序,要能够打通原本各自为政的不同官僚系统,使得健康码能够得到真正的认可。但在中国,官僚体系内部也同样十分复杂。以居委会、街道为主的城市社区体系,与公安、城管、卫生等直属于各级人民政府的行政部门理论上分属不同的体系。而公安与卫生之间也互不相通、互不兼容。而一个人的社会关系究竟从属于单位,还是从属于居住地居委会,则又是一个历史难题。

盘根错节的官僚体系似乎暂时无解。在各地纷纷推出地方健康码之后,始终有呼声,希望中央能够协调出台一个全国通用的健康码系统。然而,这一系统始终无法出台。

国家卫生健康委人口家庭司司长杨文庄的说法是,首先,目前不同省份的风险等级、响应级别和防控要求不同;其次,各地健康码生成的标准不一;再次,健康码只能证明受检者当时的状况,此后的健康状况不能简单地据此判断。因此,一方面健康码码上加码肯定不对,另一方面一码通行的环境条件也尚不成熟。

杨文庄的表态事实上把中央的尴尬出境暴露无遗。一码通行无法实现,码上加码又荒唐可笑。其背后是中国官僚体系中长期以来难解的中央和地方之间的关系。中央政府应该在多大程度上拥有对于地方的直接管辖权和管辖能力?如果全面收紧,可能会使得地方官僚失去工作的主动性,因而丧失对于疫情这样突发情况的应急处理能力。但如果全面放松,或许就会出现封路、断路这样各自为阵、以邻为壑的做法。

另一方面,就算是同一个机构的健康码,也并不一定能够保证有效、统一地执行。一位参与者这样写道:

- 在小区卫生站登记完出行信息后,被告知根据该下午的政策我是无需隔离的,然而如果是当天上午或晚上到达登记的,却需要进行隔离。给人一种朝令夕改,下政策很随意,不顾居民实际情况即使造成误解或不便也无所谓的懒政态度。

这种情况也发生在北京。正如文首所说,北京对于返京人士的政策也有过一个时期的摇摆。最终,这座城市选择严防死守,所有抵京人士都必须要在家中自主隔离 14 天后,才能到社区申请小区的出入证,恢复自由通行的能力。

个人信息搜集而生成的健康码并不是一个独立的存在,而是需要与政府相应的政策配套,才能生成其意义。一旦相关政策发生改变,健康码本身的意义也会发生改变。这也是为什么在过去一段时间内,大量有关健康码争议的报道出现。例如,有新冠肺炎治愈出院者,尽管拿着大量医院和官方的证明材料,却依然因为红色健康码而被拦截在航班之外。

在这个意义上,个人信息搜集而生成的健康码只是一个黑箱生成而出的结果。而黑箱内部则是无法探明的官僚体系运作方式以及五花八门的政策运算过程。

智能而原始

在浏览所有问卷答案的时候,最让我们吃惊的是一些个人信息搜集方式的智能程度。几个具有典型性的回答如下:

- 学校每日上报,获取学生位置,精确到小区。

- 我是 12 月 8 日在武汉经停在机场停留过 2 小时,至疫情爆发的1月下旬已经有一个半月,早过了潜伏期,但社区工作人员通过手机漫游数据得知我到过武汉后,还是坚持要我登记信息。

- 学校最初要求每日上报「杭州健康码」状态,现在已改为自动从杭州数据库获取状态。

- 去医院和给宝宝打疫苗,都先扫码登记信息,显示绿色才可以通过。后来才知道是手机号定位。

- 填写健康码的时候,输入身份证号就立即弹出了我的详细租房信息,让我感觉很意外。

手机定位、漫游数据、后台数据库,各种各样的手段都被用于全面地获取关于个体的资料。然而,在另外一些时候,个人信息搜集的过程却又极其原始。

一位参与者描述了两个这样的场景:

- 当地社区的电子问卷,被要求填写户籍地址和现住址,乃至同住人的信息。好笑的是在我室友输入身份证号码时,系统提示「只能输入 15 位数字。」

- 另外就是在去往公司时途径便利店,因为是新开的,所以室友提出一起看看。进门即被收银台的店员要求测体温,她特别提醒:「先填写登记表才可入内采购」。于是用连笔签字,谁也看不出写的是什么字。

另一位参与者的故事则是:

- 通过高铁在南京前往机场时,被要求填写在南京居住地,登记表上压根就没有换乘选项,无奈填写了在禄口机场暂住。

以及一位愤懑的参与者认为学校的信息搜集毫无意义:

- 学校每天要求打卡电子表格,表格末尾有一个“你是否承诺如实填写表格,没有漏报瞒报?”的承诺性提问,一开始这个问题底下还有“是”与“否”两个选项,后来改成了只有“是”这个选项,只有完成了这个承诺你才算今日打卡成功,如果没有及时打卡大名会直接挂在微信群中公示。首先我觉得这个电子登记表格并没有任何意义,因为这些内容都是个人凭自己经验填写的,根本无从考证是否符合个人当日身体真实状况,而且如非在填写过程中故意疏漏信息,出现了信息填写疏漏难道也需要为此负责吗?因此我认为强行要求个人对所填内容进行没有漏报瞒报的承诺不仅措辞模糊,而且违背我本人意愿,这让我不爽。

这种既智能又原始的状况造就了一种混乱而又分裂的状况。有的人的行踪通过不离身的手机被严格追踪下来。有的人又可以通过漏洞百出的搜集方式而逃脱疫情防控的要求。于是,这一情况进而提出了更大的问题,从宏观角度来看,究竟所谓的个人信息收集究竟有多准确?而不准确的信息收集又浪费了多大的人力、物力?疫情防控究竟在多大程度上得益于这样大规模的信息搜集?

结语

致密而疏漏,便捷而冗余,智能而原始。

这是我们在分析了 294 份问卷之后总结出的疫情下,个人信息收集的三组矛盾。疫情之下,个人信息收集的要求被全面铺开,却又处处都有漏网。它想要达成更高效的疫情防控部署,但却在信息收集环节显得冗余。它采用了诸多智能的手段,却又在很多地方依赖于最原始的人工以及不准确的问卷。

不过,需要特别注意的是,正如在分析这三个特点时所指出的那样,我们认为疫情中的个人信息搜集应该被看作是官僚体系的一种延伸,是官僚体系试图应对疫情时采取的一种手段,是特殊时刻下急就章的一种临时管制。因此,在很多地方,与其说它反应的是个人信息收集的逻辑,倒不如说是官僚体系的逻辑。

相比起百度、腾讯、阿里这样的互联网公司收集个人信息,疫情中的个人信息收集也会显得更加显性、更容易被感知、也相对更容易猜测相关信息的去向。在这个意义上,或许他们并不是最让人恼怒的个人信息收集方式。

但人们依然为此而感到不安。在我们的问卷中,许多人都描述了自己发现登记的信息被泄漏和盗用的情况:

- 登记过后的一周内,骚扰电话开始增多。

- 发烧去医院排除了新冠后,因为在医院问卷单上填报了个人电话,还被居委会和派出所轮番问候。

- 有与职业不相关的骚扰电话。

焦虑、不安、反感、困惑,是人们在面对这些情况时最常提及用来描述自己心情的词汇。更具体的,人们会有怎样的想法和怎样的担忧?我们将在报告的第二部分当中,呈现每一个个体在面对信息收集时的想法。这些故事将会进一步告诉我们,在面对无孔不入的隐私入侵时,我们有哪些选择,又可以怎么做。